「家計簿を始めたのに、気づけば挫折していた…」

勉強中のシバくん

勉強中のシバくん必要な生活費を把握しようと思って、家計簿を始めたのに、気づけば挫折していた……

よくあることじゃ。家計簿が続かない理由は、努力不足じゃなく、やり方や考え方に問題があることがほとんどなんじゃよ。

今回は、家計簿が続かない人に共通する悩みを整理しながら、無理なく、数字に追われずに家計を整える方法をご紹介します。

「三日坊主でもOK」「ざっくりでも効果アリ」そんな気軽な家計管理を目指しましょう。

なぜ家計簿は続かないのか?|挫折の原因を知ろう

家計簿を始めても、1週間、1ヶ月と経つうちにやめてしまう……。そんな人が多いのは、“やる気”の問題ではなく、仕組みや考え方に無理があるからです。

① 毎日記録しようとするから疲れる

細かく記録しようとするほど、日々の入力作業に負担を感じてしまいます。

特に手書きやエクセル管理だと、やる気があるときはいいのですが、続けていくうちに、「今日の分をつけなきゃ」と義務感で追われるようになり、続けるのが苦痛になってしまいます。

②「完璧にやらなきゃ」と思いすぎる

1円単位で合わせようとしたり、すべての支出を正確に記録しようとすると、ちょっとしたズレや漏れでモチベーションが一気に下がってしまうことも。

“雑でもOK”というゆるさを持つことで、続けやすくなります。

③ ゴールが「家計簿をつけること」になっている

本来の目的は、お金の使い方を見える化して安心感を得ることです。

でも、いつの間にか「家計簿をつけること自体」が目的になってしまい、意味を感じられずにやめてしまうケースも少なくありません。

大切なのは、完璧な記録ではなく、“使い方の傾向”をざっくりつかむこと。

では次に、挫折しないための「ゆるくても続く家計簿の考え方」について詳しく解説していきます。

「完璧を目指さない」がコツ|続けやすい家計簿の考え方

家計簿を長く続ける最大のポイントは、「完璧を目指さないこと」です。

多くの人が、1円単位で合わせたり、すべての支出を正確に記録しようとして挫折します。でも、実は家計簿は“ざっくり”で十分なんです。

必要な生活費がいくらなのかというのを把握して、基準を決めれば、あとは計画どおりかどうか、というのがある程度分かれば十分なんですよ。

家計簿は「管理ツール」であって「目的」ではない

家計簿は、毎月のお金の流れを把握し、安心感やコントロール感を得るためのツールです。

すべてを記録して数字を完璧に整えることが目的ではありません。

ざっくりとした支出の傾向が見えれば、それで十分。たとえば、「今月は食費が多かった」「固定費が高すぎる」と気づければ、家計簿としての役目は果たせています。

大事なのは「気づくこと」と「見直すこと」

家計簿をつけるだけで満足せず、「だから今後どうするか?」まで考えると、自然とモチベーションも続きます。

たとえば、「今月は外食が多かったから、来月は1回減らそう」など、小さな改善アクションが生まれればOKです。

記録のハードルを下げて「ゆるく」続ける

すべてのレシートを取っておかなくてもいい。毎日じゃなくてもいい。カテゴリーが曖昧でもいい。

こうした“ゆるさ”を許すことで、継続できる家計簿習慣が身につきます。

では次に、自分に合ったスタイルを見つけるための「タイプ別おすすめ家計簿の使い方」を紹介します。

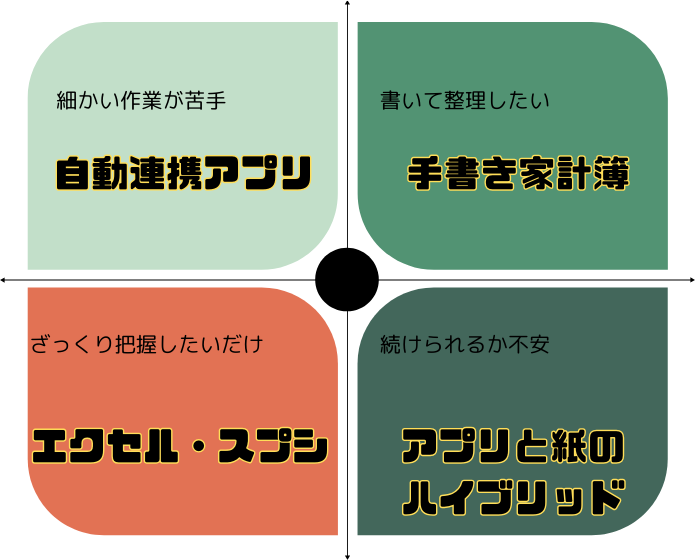

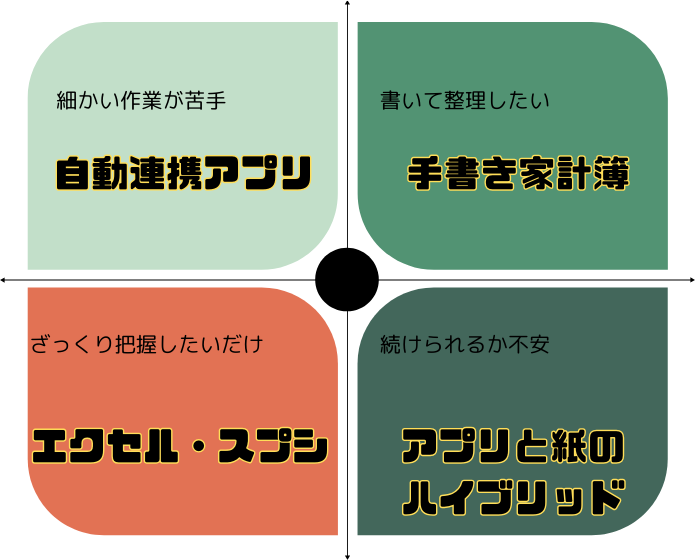

タイプ別|あなたに合った家計簿のスタイルはこれ

家計簿が続かない最大の理由は、「自分に合っていない方法」を選んでいるから。

家計管理に正解はありません。大切なのは、あなたの性格や生活スタイルに合ったやり方を見つけることです。

ここでは、代表的なタイプ別におすすめの家計簿スタイルを紹介します。

① ズボラさん・細かい作業が苦手な人

- おすすめ:自動連携アプリ(例:マネーフォワードME)

- 銀行やクレカと連携して自動で記録されるので、ほぼ「放置」でOK

- グラフやカテゴリ分けも自動化されているので、確認するだけで家計が見える化

② 手を動かすのが好き・書いて整理したい人

- おすすめ:手書き家計簿・ノートタイプ

- 書くことで意識が高まり、支出への自制心も育つ

- イラストやカラーを使って「楽しく続ける工夫」ができる人向け

③ 収支をざっくり把握したいだけの人

- おすすめ:エクセル or メモアプリで簡易管理

- 週に1回、食費・光熱費・その他など3〜5項目にまとめて記録するだけ

- 「だいたいの傾向」がわかれば十分という人に最適

④ 続けられるか不安な人・三日坊主の自覚がある人

- おすすめ:ハイブリッド型(アプリ+紙など)

- 支出の記録はアプリ、目標や反省は手書きメモなど、役割を分けることで負担を軽減

- 気分や状況に合わせて使い分けできる柔軟さがポイント

どのスタイルを選ぶにしても大切なのは、「自分に合っていること」「続けられること」です。

次のパートでは、実際に使いやすいと評判のおすすめ家計簿アプリを厳選して紹介します。

おすすめ家計簿アプリ3選|ズボラでも続けられるツール

「続かない」「面倒くさい」と感じている人にこそ使ってほしいのが、家計簿アプリです。

最近は、銀行口座・クレカ・電子マネーなどと連携できるアプリが増えており、自動で支出を記録・分類してくれるため、手間を大幅に削減できます。

ここでは、初心者にも使いやすく、ズボラさんでも続けられるおすすめアプリを3つ厳選して紹介します。

① マネーフォワード ME|定番&高機能な総合型

- 銀行・クレカ・電子マネー・ポイントなど、2,600以上のサービスと自動連携

- 収入・支出をグラフで視覚化。家計の全体像がすぐに把握できる

- 無料でも基本機能は使えるが、月額500円のプレミアム版で連携数が無制限に

- こんな人におすすめ:お金の流れを“まるごと”把握したい人、FIRE志向の人

② Zaim(ザイム)|シンプルで見やすい、初心者向け

- レシート撮影や手入力、口座連携ができるバランス型

- 支出ごとにメモやタグをつけられ、あとから振り返りやすい

- 操作画面が直感的で、はじめての家計簿アプリに最適

- こんな人におすすめ:難しいのは苦手、まずは気軽に始めたい人

③ OsidOri(オシドリ)|夫婦・パートナーで家計を共有したい人に

- カップルや夫婦で共有口座・共通支出を一緒に管理できるのが特徴

- 個人のお財布と共通の支出を分けて見られる機能が便利

- チャット感覚で“会話するように”支出を確認できるUI

- こんな人におすすめ:同居・共働きカップル、夫婦FIREを目指す人

どのアプリも、「手間をかけずに支出を“見える化”できる」というのが共通点。

あなたの性格やライフスタイルに合ったアプリを選び、ムリなく・気軽に続けられる家計管理を始めましょう。

次のパートでは、数字に追われず、安心して使える家計管理のコツをお届けします。

数字に追われず“安心感”を得る家計管理のコツ

家計簿を続けるうえで忘れてはならないのが、「数字に縛られない」ことです。

家計管理の本来の目的は、お金の流れを把握して、将来への不安を減らすこと。決して、毎月1円単位で帳尻を合わせることではありません。

① 完璧を求めず「傾向」を把握する

すべてのレシートを取っておかなくてもOK。

「今月は食費が多かった」「意外とサブスクがかさんでいた」など、ざっくりした傾向をつかむだけで大きな意味があります。

② 支出の“見える化”が安心感を生む

何にいくら使っているかが分かるだけで、「お金の不安」は大きく軽減されます。

逆に、記録していないからこそ「どこに消えたのか分からない」「今月ピンチかも」といった漠然とした不安が生まれるのです。

③ 改善のための“ヒント”を得るだけで十分

家計簿の数字は、「無駄を責めるもの」ではなく、「次に活かすヒント」をくれるもの。

たとえば「毎月ATM手数料を払ってるな」と気づけば、無料のネット銀行を使えばいい──このくらいの気づきでOKです。

④ 目的は「自由に使えるお金」を増やすこと

支出を整えれば、お金の使い方に自信が持てます。そして、将来に向けた貯蓄や投資にお金を回せるようになります。

つまり、家計簿とは“自由と安心”を得るための習慣なのです。

まとめ|家計簿は「自由と安心」を手に入れるツール

家計簿を続けるうえで大切なのは、完璧を求めすぎないこと、そして自分に合ったやり方を見つけることです。

続かない原因の多くは、「毎日つけなきゃ」「全部記録しなきゃ」といった思い込みによるもの。けれど、家計簿はもっと自由で、もっと気軽に付き合っていいものです。

今回ご紹介したように──

- ざっくりと傾向をつかむだけでもOK

- アプリの自動連携で手間を減らす

- タイプ別に合った方法を選ぶ

- 目的は“数字”より“安心感とコントロール感”

これらを意識することで、ムリなく、長く続けられる家計簿の習慣がきっと身につきます。

家計簿は、ただお金を記録するためのものではなく、「未来への備え」「自分を安心させるツール」として活用していきましょう。

肩の力を抜いて、まずは「1ヶ月だけ試してみる」くらいの気持ちでOK。 あなたらしいペースで、心地よい家計管理を始めてみてください。